相続税申告 税理士報酬シミュレーション

相続税申告の一般的な税理士報酬をシミュレーションするツールです。[続きを読む]

相続税申告の税理士報酬・費用について、インターネット上で相続税申告料金表をホームページに掲載している、数十箇所の事務所を調査した結果をまとめました。

相続税申告の税理士報酬(料金表)は通常、基本報酬と加算報酬から構成されます。

基本報酬とは、遺産総額に応じた定額の報酬のことをいい、相続税申告において基本的に必要となる項目が一式含まれています(いずれも税込)。

| 遺産総額 | 下限の金額 | 上限の金額 |

|---|---|---|

| ~4,000万円 | 8.8万円 | 44万円 |

| 4,000万円~5,000万円 | 13.2万円 | 55万円 |

| 5,000万円~6,000万円 | 16.5万円 | 66万円 |

| 6,000万円~7,000万円 | 22万円 | 77万円 |

| 7,000万円~8,000万円 | 27.5万円 | 88万円 |

| 8,000万円~9,000万円 | 30.8万円 | 99万円 |

| 9,000万円~1億円 | 30.8万円 | 110万円 |

| 1億円~1億5,000万円 | 44万円 | 165万円 |

| 1億5,000万円~2億円 | 57.2万円 | 220万円 |

| 2億円~2億5,000万円 | 70.4万円 | 275万円 |

| 2億5,000万円~3億円 | 83.6万円 | 330万円 |

| 3億円~4億円 | 132万円 | 440万円 |

| 4億円~5億円 | 159.5万円 | 550万円 |

以下は、基本報酬に含まれる項目の具体例です。

下限の金額と上限の金額を表記していますが、必ずしもこの範囲に収まらない事務所があることをご了承ください。

下限の金額には、すべてオンライン面談のみで進めるプランも含まれています。

加算報酬とは、相続人の数に応じた加算や、土地・非上場株式の数に応じた加算など、基本報酬に含まれないオプション料金のことをいいます。

以下は、加算報酬に含まれる項目の具体例(いずれも税込)です。

| 加算報酬の項目 | 下限の金額 | 上限の金額 |

|---|---|---|

| 相続人の数(※1) | 基本報酬×10%×(相続人の数-1) | |

| 土地の数 | (土地の数)×5.5万円 | (土地の数)×22万円 |

| 非上場株式の数 | (非上場株式の数)×11万円 | (非上場株式の数)×16.5万円 |

| 税務調査対策 (書面添付制度利用) | 5.5万円 | 11万円 |

| 申告期限まで 3ヶ月未満(※2) | 基本報酬と上記の加算報酬を合計した総額の20%程度 | |

※1:一般的に2人以上の場合、4人以上は4人とみなす

※2:一般的に3ヶ月未満、2ヶ月または4ヶ月の場合もあり

下限の金額と上限の金額を表記していますが、必ずしもこの範囲に収まらない事務所があることをご了承ください。

たとえば、遺産総額が1億円、相続人が2人、土地の数が2つ、書面添付制度利用の場合、税理士報酬は次のようになります。

| 項目 | 下限の金額 | 上限の金額 | |

|---|---|---|---|

| 基本報酬 | 遺産総額: 9,000万円~1億円 | 308,000円 | 1,100,000円 |

| 加算報酬 | 相続人の数:2人 | 30,800円 | 110,000円 |

| 土地の数:2つ | 110,000円 | 440,000円 | |

| 税務調査対策 (書面添付制度利用) | 55,000円 | 110,000円 | |

| 合計 | 503,800円 | 1,760,000円 | |

相続税申告の税理士報酬をシミュレーションするツールを用意していますので、ご自由にご利用ください。

税理士報酬について以前は、税理士会による「税理士業務報酬規定」があり、税理士業務に対する報酬には最高限度額が設けられていましたが、2002年(平成14年)4月1日に廃止され自由化されました。

ただ、最高限度額がなくなったとはいえ、それを大きく突破するような税理士報酬を設定しているような税理士はほとんどおらず、今でも廃止された報酬規定と同程度の報酬を設定している税理士が多いのが実情です。

なお、相続税申告に支払う税理士費用は、相続税の必要経費には該当せず、控除の対象とはなりません。

相続税申告に対する税理士報酬は、基本報酬と加算報酬より構成されていますが、そのうち、基本報酬の相場は、遺産総額の0.5~1%と言われています。

例えば、遺産総額が1億円だった場合には50~100万円が相場ということになります。

基本報酬額は、遺産の中身や申告に適用する特例などによって変わってはきますが、大半の税理士事務所の報酬がこの範囲の中に収まっています。

直近では、相続人が自分でできることは自分で手続をしたり、オンライン面談などで簡素化したりするなどで、遺産総額の0.3%程度まで抑えている事務所もあります。

一方で、すべてを税理士にお任せできるプランを用意している事務所もあり、その場合は、報酬が高くなります。

相続人と税理士で、作業分担をどうするのかによって、基本報酬の金額は大きく変わると考えておけば良いでしょう。

相続税は、相続人ごとに計算しなければならず、計算や申告書の作成にかかる時間と手間は、相続人の数に比例します。相続人の数が多いほど計算は大変になります。

そこで、多くの税理士事務所では、相続人が2人以上の場合、報酬が加算されるシステムが取られており、相続人1人あたり基本報酬の10%程度が加算されるなどとしています。ただし、相続人が4人以上の場合は、4人とみなして計算することが多いです。

この他にも、単純に相続人1人あたりプラス数十万円、相続人〇人以上については加算対象など事務所により様々です。

それ以外の加算報酬には、次のような項目があります。

相続税の多寡は、相続財産をどのように評価するかによって左右されます。そこで、相続財産の評価はとても重要になります。

現預金はそのまま相続財産の額となりますし、上場株式は相続発生時の時価で決まりますが、土地や建物、非上場株式などについては、それぞれ定められた評価方法に従って評価額を計算しなければなりません。

特に土地は財産評価が複雑で、近くに鉄道や工場があり騒音や振動がある、隣地に墓地・斎条があるなどその土地が置かれた状況も含めて細かく評価に反映させなくてはなりません。また、賃貸アパートや賃貸マンションといった賃貸物件がその上に建っていると、評価額は更地のときより低くなります。相続税申告書を作成する期間は、土地の財産評価に要する時間にかかっているといっても過言ではありません。

したがって、財産評価を必要とする遺産が多い場合や、評価の難易度が高い遺産がある場合には、税理士報酬が加算されることになります。

加算される報酬は税理士事務所により異なりますが、土地であれば評価の難易度により、1筆あたりプラス5.5万~22万円(税込)が相場となっています。

非上場株式であれば、数式の数あたり、プラス11万~16.5万円(税込)が相場です。

また、税務調査対策として書面添付制度を利用すると、税務調査に入られる確率を大幅に下げることができます。利用する場合の相場が、プラス5.5万~11万円(税込)です。

相続税の申告期限は相続発生から10ヶ月以内ですが、申告期限まで3ヶ月未満と短い場合には、税理士にもスピード対応が求められるため、一般的に、基本報酬+加算報酬すべての合計額に対して20%程度の加算報酬をプラスすることが多いです。

申告期限3ヶ月以内の場合に加算することが多いですが、2ヶ月以内、あるいは、4ヶ月以内の事務所もあります。

成功報酬とは、仕事が成功した結果に対して支払われる報酬のことです。弁護士業界では一般的な報酬であり、弁護士は、訴訟などで勝ち取った賠償金の何割かを報酬として請求します。

この成功報酬制度を税理士事務所でも取り入れているところがあります。税理士にとって仕事の成功とは節税です。例えば、1,000万円の節税ができると、その何%かが成功報酬となります。節税の場合は、勝敗ではなく節税金額で決まりますので、「成果報酬」と呼ばれることもあります。

訴訟での賠償金はその弁護士に依頼しなければ手に入れることができなかったものであり、弁護士の場合には、成功報酬は理にかなっています。

しかし、税理士が依頼者のためにより節税できる方法を探すのは、仕事の一部であり、それを成功報酬に繋げるのは少々無理があります。

無論、税理士が成功報酬を請求することは決して違法ではありません。しかし、相続税申告の完了後に思いもよらない税理士報酬の負担を受けることがないように、内容をよく確認し、十分に納得してから依頼するようにしましょう。

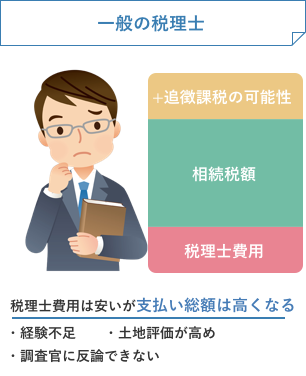

「税理士報酬はとにかく安い方が良い。」

相続人の方は、ただでさえ相続税を納付しなければならなず、そう思うのは当然でしょう。

ただ、支払先が異なるだけで、相続税と税理士報酬は納税者から出ていくお金であるという点は同じです。納税者から出ていくお金ができる限り少なく済むようにするためには、税理士報酬だけを見ていてはダメなのです。

税理士報酬が安くても節税知識に乏しい税理士では、相続税が高くなってしまいます。反対に、相続税に強い税理士に依頼して相続税を安くすることができても、その分高い税理士報酬を請求されることもあります。

また依頼した税理士が不完全な申告をしてしまうと、税務調査が入った際に、加算税や延滞税などペナルティとしての税金が発生してしまいます。

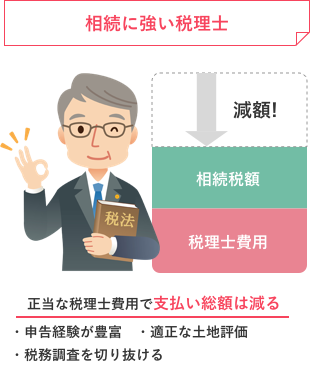

税理士報酬、節税額、ペナルティとしての税金はセットで考え、支払う金額が総合的に安く済む税理士を選びましょう。相続税についての知識と実績が豊富で、税理士報酬が安い相続税専門の税理士に依頼すべきなのです。

税理士は税務知識の豊富さはもちろんのこと、その知識を使ってどれほど実践を重ねてきたかが重要です。

自動車免許のように、自動車学校でどれ程学科を勉強したとしても、実際に教習車に乗らなければ運転はできません。むしろ運転技術は運転免許を取ってから段々と身に付いていくものです。

相続税は法人税や所得税と違い、誰にでも発生するものではありません。2020年には、死亡者数に対して相続税がかかった人の割合は約8.8%となっており、会社の決算や月次顧問を主としている一般の税理士に相続税申告の依頼があるのは、年1回あるかどうかなのです。

これに対して相続税専門の税理士事務所では、多いところで年100件の相続税申告を行っています。相続税に強いかどうかは、その税理士の相続税申告実績で判断することができます。

インターネットが普及した昨今では多くの税理士事務所がホームページを持っており、その事務所の概要や魅力、税理士報酬の一覧などを紹介しています。

そこで、税理士報酬が公開されていない事務所には注意が必要です。一概にはいえませんが、他の事務所と比較されては困るような高額な税理士報酬であったり、多項目で追加報酬の設定があるために公開していないことがあるからです。

突然多額の税理士報酬を請求されることを避けるためには、ホームページにはっきりとした税理士報酬が公開されている税理士事務所を基準に選ぶと良いでしょう。

相続税申告の税理士報酬(料金表)は、一般的に、基本報酬+加算報酬で構成されます。

基本報酬の相場は、遺産総額の0.5%~1%程度です。

加算報酬は、相続人の数、土地の数、非上場株式の数などによって変わります。

税理士報酬は安いに越したことはありませんが、そこだけに目を奪われていると、最大限に節税ができなかったり、申告後の税務調査でペナルティとしての税金を取られる可能性もあります。 税理士報酬は、節税できる額や税理士の人柄などを含めて総合的に判断してください。

当サイトには、初回の相談料無料の相続税に強い税理士が数多く載っています。まずは、ご相談いただき、費用について質問してみてください。

※今回解説した相場は一例であり、すべての税理士事務所がこの金額とは限りません。あくまでも目安として捉えてください。正確な金額は依頼先の税理士事務所に必ず確認しましょう。

相続税申告の税理士報酬は、基本報酬と加算報酬があります。

基本報酬は遺産総額の0.5%~1%程度です。加算報酬は、相続人の数、土地の数、非上場株式の数などによります。

税理士報酬が安い事務所では、オンライン面談、相続人が自分でできることは自分で手続きをするなど、税理士の業務を減らすことで、費用を低くしていますが、ただし、それが必ずしも良いとは限りません。

土地や非上場株式などがある場合、評価は難しくなりますので、むしろ税理士報酬が高額でも、税理士にしっかり節税を考えてもらったほうが、結果的に支払う金額の合計が低くなることもあります。

税理士報酬が安いほうが良いかどうかは、一概にはいえず、それぞれの個別の状況によって異なるでしょう。