相続税の納付書はどのように書く?書き方と納付方法を徹底解説!

ご自分で相続税の申告書や納付書を作成したいが、どのように作成したら良いのか分からない、という方も多いと思います。そこ…[続きを読む]

相続税申告書は、添付書類を含めて分かりやすく整理して製本し、提出することをお勧めします。

製本する際には、「申告書に穴を開けてもいいのか?」「ホッチキス止めをしても大丈夫なのか?」などと色々疑問が沸くことも多いと思います。

ここでは、相続税申告書と添付資料をどのように製本して税務署に提出すればよいのかご紹介します。

目次

相続税申告書や添付書類の綴じ方には、法律上の規定はありません。

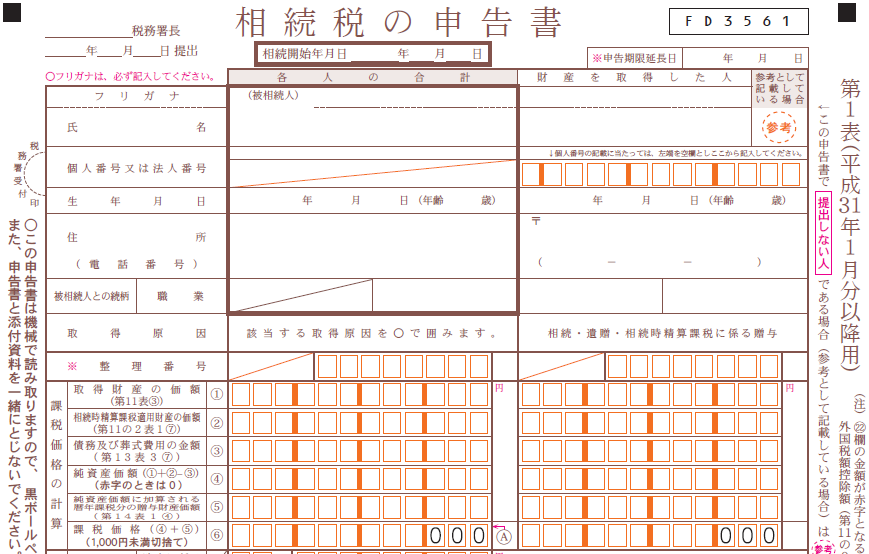

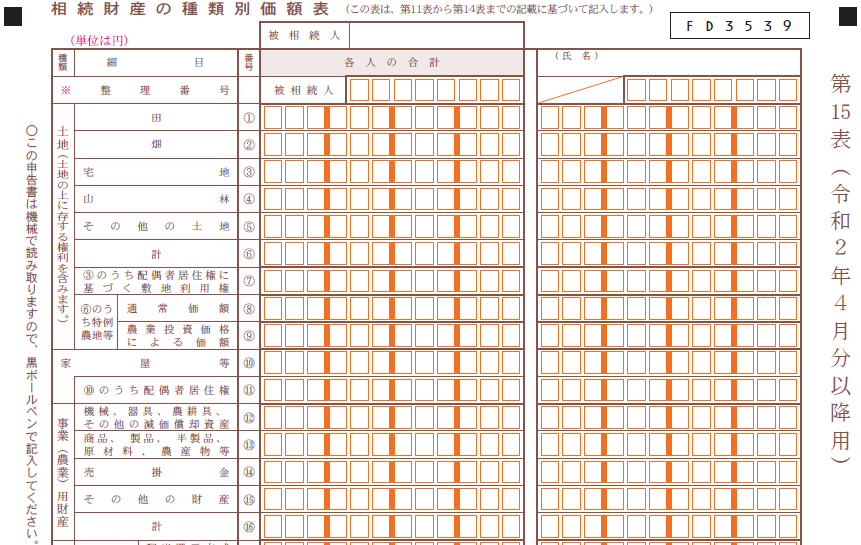

しかし、相続税申告書は、第1表から第15表までの多くの様式があり、添付資料を合わせると一冊の本ができてしまうほど膨大な量の書類を製本せずに税務署に提出すると、整理するために多くの時間がかかり、申告書の処理が遅くなってしまいます。

相続税申告書と添付資料を分かりやすく製本することで、税務署側が疑問を感じる点を少なくし、税務署からの不要な問い合わせを予防することができます。

税理士事務所によって製本方法は様々です。どのように製本すれば分かりやすくなるのか、おすすめの製本方法をご紹介します。

相続税申告書を製本する際には、相続税申告書と添付とを書類を分けて次のように製本すると、税務署側が分かりやすく、処理しやすくなります。

申告書については、第1表から第15表までの申告書一式をしっかりとクリップで留めましょう。

第1表と第15表はOCR様式(機械で読み込むための様式)になっています。このOCR様式には四隅に黒い四角形のマークがあり、このマークの上をホッチキスで留めてしまうと機械で読み込むことができなくなるため、クリップ留めをして提出した方がいいでしょう。

また、身分関係書類(戸籍謄本、改正原戸籍、住民票など)や印鑑証明書などの「添付が必要な書類の原本」はひとまとめにしてクリップで綴じ、遺産分割協議書の写しと一緒に提出するようにします。

相続税申告書は、財産を相続税評価する際に基礎となった資料や計算根拠を添付して提出ます。

財産によっては添付資料の書類が膨大になるため、分かりやすく製本し、一番上に表紙を作成するようにしましょう。添付資料の表紙には「相続開始日」「被相続人の氏名」を記入します。

製本やホッチキス留めの作業が面倒であれば、市販のバインダーやファイルを購入して利用すると製本が簡単です。

バインダーは、リング式・バネ式などいくつかのタイプがありますが、ご自分が使いやすいものを選ぶと良いでしょう。表紙と背表紙に「相続税申告書」という文字が入ってるタイプを選ぶと、高級感を感じさせます。

ちょっと大きめの文房具店で購入するか、Amazonなどのネットでも購入できます。

添付資料は、各財産の総括表を作成し財産ごとに分類して順番に整理していくと効果的です。

一般的には次の財産の順番で添付資料を綴じて、製本すると分かりやすくなります。

| 順番 | 財産の種類 | 添付資料のうち代表的なもの |

|---|---|---|

| 1 | 土地 |

|

| 2 | 建物 |

|

| 3 | 有価証券 |

|

| 4 | 現預金 |

|

| 5 | 生命保険 |

|

| 6 | 生前贈与 |

|

| 7 | その他財産 |

|

| 8 | 債務 |

|

| 9 | 葬式費用 |

|

以上の順番で整理し、紛失を防ぐためにパンチで穴を開け、金具や綴じ紐などでしっかりと綴じるようにしましょう。

相続税申告書には多くの添付資料が必要です。

税務署では添付資料の提出もれを防ぐために「相続税の申告のためのチェックシート」を用意しています。

【参考外部サイト】相続税の申告のためのチェックシート|国税庁

このチェックリストには、相続税の申告で必要な検討内容と検討資料が記載されています。順番にチェックを行い「検討資料(または写し)の添付」の欄に添付する資料の有無と部数を記入して相続税申告書と一緒に提出しましょう。

チェックリストの提出は義務ではなく、税務署からのお願いのため、必ず提出が必要というわけではありません。しかし、添付資料の最終チェックをすることができ、チェックリストが提出されていた方が税務署の心証は良くなることでしょう。

相続税申告では、身分関係書類(戸籍謄本、改正原戸籍、住民票など)と印鑑証明書は、コピーではなく書類の原本を提出しなければなりません。

これらの書類の原本は、一度提出すると戻ってきません。銀行の手続きや不動産登記手続きなどの相続税申告以外の手続きで必要になりますので、最初から何通か多めに取得されることをおすすめします。

相続税申告書は、「原則一部」だけ提出することになります。ただし、相続人や税理士の控えが必要であれば、必要な部数を提出することで、税務署に受付印を押してもらうことができます。受付印がある相続税申告書によって、後々申告内容を確認することができ、申告期限内に相続税申告書を提出した証明にもなります。

後から税務署に提出した相続税申告書を見せてもらうには、特別な手続きが必要になり手間がかかるため、申告の提出時には、控えを最低一部用意して、受付印をもらうようにしましょう。最低でも提出用と控え用の二部作成することをお勧めします。

期限内に相続税申告書の提出が終わったからといって安心してはいけません。相続税の納付も、期限内に行う必要があります。

相続税の納付書は税務署で入手することができ、そのまま税務署で納付手続きを行うことが可能です。ただし、相続税の納税額は高額になることが多いため、金融機関の窓口で納税を行った方が安全です。

なお、相続税の納付書の書き方については、以下の関連記事をご参照ください。