孫を養子にして、相続税を節税できるのか?

相続税をどうにかして節税したいと考えている人は多いと思います。その一つに、民法上の養子縁制度を利用する方法があります。今回は、孫を養子にして相続税を節税する方法について、メリット・デメリットとともに解説していきます。

目次

1.養子縁組を利用するには

始めに、養子縁組についてご紹介します。

養子縁組には、「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2種類があります。

特別養子縁組は、父母による養子となるお子さんの監護が著しく困難又は不適当であること等の事情があり、その上でいくつかの要件を満たした場合に認められるものです。

したがって、通常、相続税対策で用いられることはなく、成立要件が簡単な普通養子縁組が用いられることになります。

普通養子縁組とは、養子が実親との親子関係をそのままに養親との親子関係を新たにつくる制度です。養子は法律上、実親と養親に対して、扶養権利者(扶養を受ける権利)や、財産を相続する権利を持つことになります。

1-1.普通養子縁組の要件とは?

普通養子縁組が認められるには、いくつかの条件があります。孫と養子縁組する際に必要な条件になりますので、よく確認しましょう。

①養子が年長者でないこと。また、尊属でないこと

養親より年上の養子は認められていません。また、「尊属」を養子にすることも認められていません。

尊属とは、養親より上の世代の血族のことを言い、叔父や叔母などが該当します。孫と普通養子縁組する場合は該当しないため、問題になることはありません。

②養親が成年者であること

普通養子縁組を行うには、養親が20歳以上でなければなりません。ただし、結婚歴がある人は、未成年であっても普通養子縁組を行うことができます。

③未成年者との養子縁組にする場合は家庭裁判所の許可が必要

未成年者との普通養子縁組には、家庭裁判所の許可が必要です。

しかし、養子が養親や養親の配偶者の「直系卑属」である場合は、家庭裁判所の許可は必要ありません。直系卑属とは、直接の子孫にあたる者のことを言います。孫は直径卑属にあたるため、孫を普通養子縁組する場合は家庭裁判所の許可は必要ありません。

④婚姻している人が未成年者を養子にする場合は、夫婦ともに養親になること

普通養子縁組する孫が未成年者の場合は、養親が共同で普通養子縁組を行わなければいけません。

⑤後見人が被後見人と普通養子縁組にする場合は、家庭裁判所の許可が必要

後見人によって保護されている被後見人を後見人の養子にするには、家庭裁判所の許可が必要になります。

被後見人の財産を普通養子縁組により、養親が自由に使うことを防止するためだと言われています。許可を得ずに養子縁組を行うと、養子縁組の取り消しの対象になります。すでに孫の後見人になっている場合は、注意が必要です。

⑥養子、養親になろうとしている人が結婚している場合は、配偶者の同意が必要

夫婦の一方だけが養親、養子になる場合、配偶者の同意が必要になります。

孫が成年者の場合は、祖父、又は祖母の片方と養子縁組をすることができますが、祖父と祖母の間で養子縁組の同意が必要になります。また、孫が未成年者の場合は、祖父と祖母の両方が養親になる必要があります。

⑦本人の意思があること

養親になる人と、養子になる人の意思がないといけません。孫を養子にする場合は、よく普通養子縁組について説明し、孫の意思を確認する必要があります。

1-2.普通養子縁組の手続きは?

普通養子縁組の手続きは、「養子縁組届出」を市役所等に提出するだけです。

しかし、未成年者と養子縁組する場合や、後見人が被後見人と養子縁組する場合には、家庭裁判所の許可が必要になります。

1-3.普通養子縁組に必要な書類

養子縁組届出を市役所等に提出する場合には、以下の書類が必要になります。

- 養子縁組届出(成人の証人2人の署名・押印が必要)

- 養親、養子の印鑑(養子が15才未満の場合には法定代理人の印鑑)

- 戸籍謄本(養親、養子のもので届出地に本籍がない場合のみ)

- 家庭裁判所の許可書(家庭裁判所の許可が必要な場合)

養子縁組届出を届け出る人は、原則的に養親または養子になる人になります。

しかし、市町村によって違いがあり、代理人が届け出を行える市町村もあります。その場合は、代理人の本人確認が行われるので、運転免許証やパスポートなどの本人確認書類の持参が必要です。また、届出人の印鑑も必要になります。

1-4.普通養子縁組に必要な期間は?

養子縁組届出を提出した日に養子縁組が成立します。

しかし、未成年者と養子縁組する場合や、後見人が被後見人と養子縁組する場合には家庭裁判所の許可が必要なため、許可がおりるまで数ヶ月必要になります。(家庭裁判所によって異なりますので確認が必要です。)また、家庭裁判所の申請に養子1人につき800円の収入印紙が必要です。

2.相続税法上での養子の取扱い

2-1.相続税における養子の計算方法

相続税法上では、「法定相続人の数に入れることのできる養子が、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人まで」という制限があります。

これは、養子をとることにより法定相続人の人数を増やし、相続税額を不当に減額できないようにするためです。

2-2.養子の孫には相続税が2割加算

相続税の計算では、「被相続人の配偶者、父母、子ではない人」、「被相続人の養子となった人で、被相続人の孫でもある人のうち、代襲相続人になっていない人」が財産を相続した場合、相続税額を「2割加算」するという制度があります。

つまり、孫を養子にした場合は、孫が納付する相続税が2割増額されます。理由は、養子の孫が遺産を相続することにより、相続税の課税を1世代免れることになるからです。相続の際は、この「孫の2割加算」を考慮して遺産分割を行う必要があります。

2-3.孫を養子にするメリットとは?

では、孫を養子にするメリットはどのようなものがあるのでしょうか。

相続税の基礎控除額が増加する

相続税の計算では相続財産の総額から、以下が控除されて相続税が計算されます。

基礎控除3,000万円+(法定相続人の数×600万円)

孫を養子にすることにより、1人あたり600万円もの基礎控除額を増やすことができます。

生命保険の非課税枠が増加する

相続財産に生命保険金がある場合は、法定相続人の数によって一定額の非課税枠があります。

生命保険の非課税枠

500万円×法定相続人の数

孫を養子にすることにより、法定相続人の人数1人あたり500万円の生命保険の非課税枠が増加します。

死亡退職金の非課税枠が増加する

生命保険の非課税枠と同様に、死亡退職金についても法定相続人の数によって一定額の非課税枠があります。

死亡退職金の非課税枠

500万円×法定相続人の数

孫を養子にすることにより、1人あたり500万円の死亡退職金の非課税枠が増加します。

累進課税の緩和

相続税の税率は累進課税になっているため、孫を養子にすることにより、法定相続人が増え、相続人1人あたりの相続分が減少し、場合によっては税率が下がる場合があります。

相続の1世代飛ばし

孫を養子にして、遺産を相続させることにより、その相続させた財産の相続を1世代飛ばすことができます。

しかし、先ほど説明したとおり「孫の2割加算」があるため、どの財産を孫に相続させるべきか検討する必要があります。将来価値が増加するものを相続させると効果的です。

2-4.孫を養子にするデメリット

孫を養子にした場合は、メリットばかりでなくデメリットもあります。いくつかご紹介します。

孫の2割加算

先ほどからご紹介している「孫の2割加算」が、デメリットとしてあげられます。

相続に関する利害関係人が増える

法定相続人が増えれば、相続で争いが起こる可能性が増えます。しかし、実子(孫の親)が法定相続人になっているため、争いが起こる可能性は低いと思われます。

相続税額が増える可能性がある

実子と両親がいない人が孫を養子にしている場合は、相続税額が増える可能性があります。

実子と両親がいない人の法定相続人は兄弟姉妹になり、もし兄弟姉妹が既に亡くなっている場合は甥や姪が法定相続人になり、法定相続人が増えることになります。しかし、孫を1人養子にしている場合は、法定相続人が孫1人となり、結果的に相続税額が増える可能性があります。

3.孫の養子を利用した相続税対策の注意点

近年、多くの人が孫を養子にして相続税対策を行っており、税務署の調査時に問題になるケースも増えてきています。

平成29年には、「節税目的による孫の養子縁組」について最高裁で争われ、節税目的で孫と養子縁組をした場合は「当事者間に縁組をする意思がないとき」に該当するため、養子縁組は無効であるかどうかが争点となりました。

最高裁は、以下のような判断を下しました。

最高裁平成29年度1月31日判決

「相続税節税という動機と養子縁組に必要な『縁組の意思』は併存し得る」と指摘し、「節税のための縁組でも直ちに無効になるとは言えない」

【引用】 裁判所HP

しかし、この判決は「相続税の節税が目的であったとしても、民法上、養子縁組を認める」というもので、「養子縁組をして相続税を減らしてよい」ということではありませんので、ご注意ください。

4.まとめ

今回は、「孫を養子にした場合の相続税の影響」についてご紹介しました。

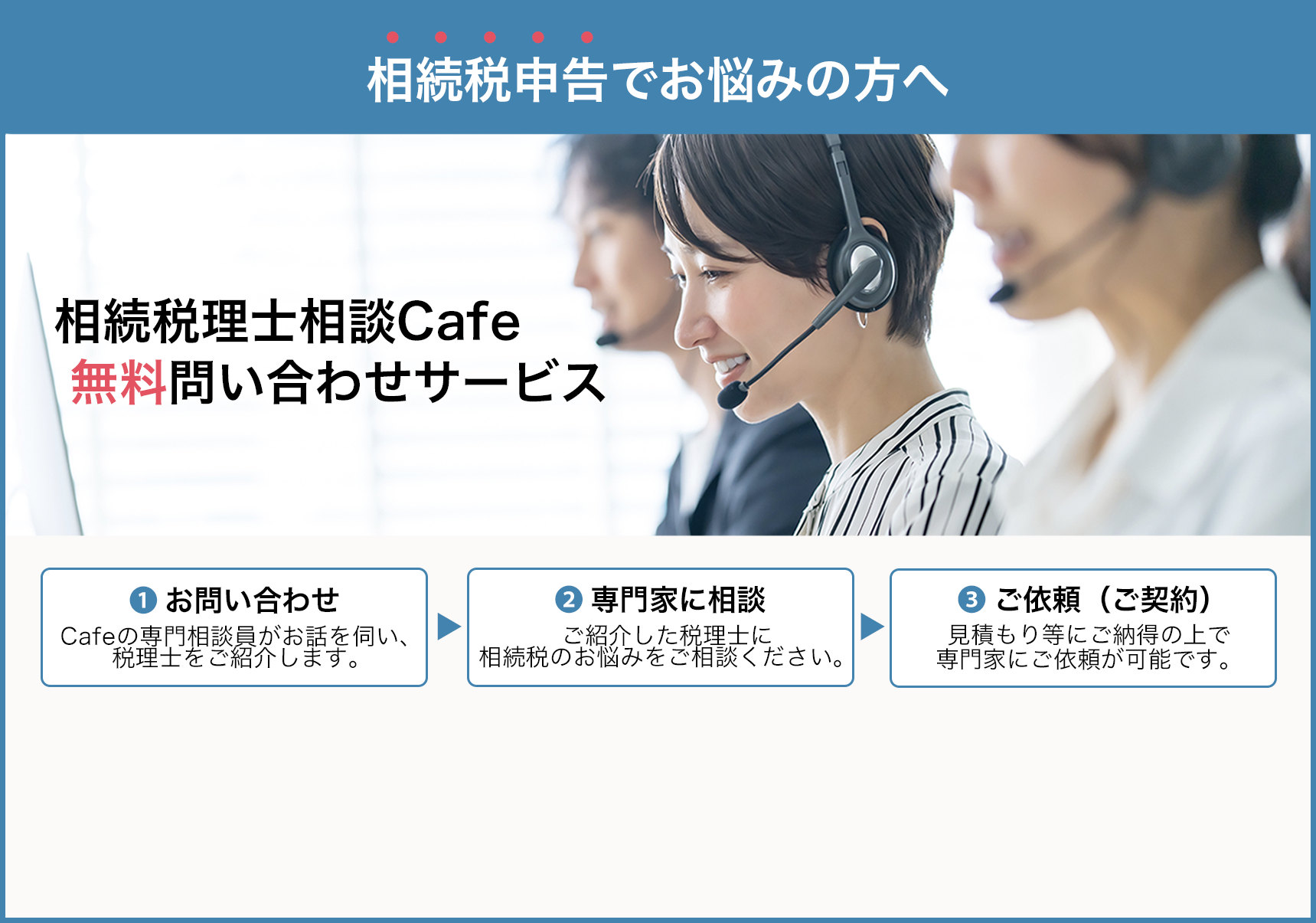

孫を養子にすることで相続税額を減額することができますが、孫の2割加算や、相続での利害関係人の増加などの問題が増える可能性があります。また、節税目的での養子縁組が税務署から否認されるおそれもあります。孫の養子を考えている方は、様々な角度から検討を行い、税理士などの専門家に相談されることをおすすめします。