国債や社債の相続手続きや相続税評価額の計算

国債・社債は、資金調達の手段として、国や会社がお金を借りるために発行する債券です。

国債や社債には定期的に利息が支払われるうえに、満期には、投資した元本が満額戻ってくるため、元本割れがなく、安全性の高い投資先として人気です。

ただし、被相続人が国債や社債を保有していれば、相続財産となり、遺産分割が必要になります。

国債や社債の相続時に必要な手続きや、相続税評価額の計算方法、中途換金などについて解説します。

目次

1.国債や社債の相続手続き

遺産分割によって相続人が国債社債を取得すると、被相続人からその相続人への名義変更が相続手続きとなります。

1-1.国債の遺産分割について

国債は法律によって購入単位が決められているため、購入単位未満で遺産分割することができません。

1-2.名義変更はどこでする?

国債や社債に相続が発生した場合は、被相続人の口座がある証券会社で名義変更手続きを行いますが、そのためには、証券会社に口座を開く必要があります。

証券会社は相続には慣れているため、被相続人の口座がある証券会社(取引支店)に連絡し、指示通りに手続きを行えば問題ありません。

1-3.国債・社債の相続手続きの必要書類

国債や社債の相続手続きで必要になる書類は、証券会社により異なります。必要書類は、国債を相続したパターンによって異なります。

これは、国債や社債だけに限ったことではなく、他の有価証券を相続する際も同じです。

ある大手証券会社の例では、次の通りとなります。

(〇=必要)

| 必要書類 | 遺言書あり | 遺産分割協議書あり | 遺言書・遺産分割協議書がない | 裁判所の遺産分割の審判・和解・調停で結論に至る | 相続人不存在・限定承認の場合 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 遺言執行者の指定あり | 遺言執行者の指定なし | |||||

| 被相続人の死亡および法定相続人が確認できる戸籍謄本等(※1) | 〇 | 〇 | ||||

| 相続人全員の戸籍謄本等(※1) | 〇 | 〇 | ||||

| 被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本等(※1) | 〇 | 〇 | ||||

| 相続届に署名・押印した人の印鑑証明書(※1) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |

| 遺産分割協議書 | 〇 | |||||

| 遺言書 | 〇 | 〇 | ||||

| 遺言執行者選任の審判書謄本 | 〇(※2) | |||||

| 審判書謄本および確定証明書または調停調書謄本または和解書謄本 | 〇 | |||||

| 相続財産管理人選任の審判書謄本 | 〇 | |||||

| 限定承認申述書謄本 | 〇 | |||||

※1 発行日より6ヶ月以内の原本が必要。

※2 遺言には指定がなく、家庭裁判所で遺言執行者が選任された場合に必要。

※上記以外にも、相続届で選任された代理人の印鑑証明書、相続放棄の申述受理証明書謄本、特別代理人選任の審判書謄本等が必要になることがあります。

なお、国債や社債の相続に残高証明書が必要になる場合には、残高証明書の発行依頼書、戸籍謄本(除籍謄本)等、印鑑証明書等を揃え、証券会社に提出します。

2.国債や社債などの公社債の相続税評価額の計算

国債や社債などの公社債の相続税評価額の計算方法は、国税庁の財産評価基本通達197-2に定められており、次の通りとなります。

2-1.国債の相続税評価額

利付国債の相続税評価額

一般的な国債は、市場に流通しているため、以下の通り、市場価格で相続税評価額を算出します。

相続発生日の最終価格+(既経過利息の額*ー源泉所得税相当額)

*既経過利息:前回の利払い日から相続発生日までの利息

休日で課税時期に最終価格がない場合は、課税時期に最も近い市場営業日の最終価格になります。

割引国債の相続税評価額

割引国債は、利子相当分を予め額面金額から差し引いた価格で発行され、償還時に額面金額を受け取ることができる国債で、償還まで利子を受け取ることができません。

割引国債の相続税評価額は、以下の通りです。

取引所が公表する相続発生日の最終価格

個人向け国債の相続税評価額

個人向け国債とは、原則として、個人のみが保有できる国債です。原則として発行から1年が経過すると、いつでも中途換金できます。

個人向け国債は、課税時期に中途換金した場合に支払いを受けることができる金額として、次の計算で評価します。

額面額+経過利子相当額ー中途換金調整額*

*中途換金調整額:個人向け国債を満期前に解約する場合に発生する調整額

【参考】「個人向け国債の評価」|国税庁

2-2.社債債の相続税評価額

市場で取引される社債の相続税評価額

市場で取引のある社債の相続税評価額は、一般的な国債と同様に以下の方法によります。

相続発生日の最終価格+(既経過利息の額*ー源泉所得税相当額)

*既経過利息:前回の利払い日から相続発生日までの利息

売買参考統計値が公表されている社債の相続税評価額

ただし、社債は、店頭での取引によることが多く、公平で公正な価格形成と投資者保護を目的に、日本証券業協会が「公社債店頭売買参考統計値発表制度」を設け、公表しています。

日本証券業協会で売買参考統計値が公表されている社債の最終価格は、課税時期の平均値(課税時期に平均値がない場合には、課税時期前の平均値のうち、課税時期に最も近い日の平均値)で評価し、源泉徴収税相当額控除後の既経過利息との合計額が評価額となります。

平均値+(既経過利息ー源泉徴収税相当額)

上記以外の社債の相続税評価額

社債に金融商品取引所や売買参考統計値などの指標がなければ、以下の計算で相続税評価額を求めます。

発行価額+(既経過利息ー源泉徴収税相当額)

3.国債や社債の相続後の中途換金は可能か?

国債や社債に相続があると、満期になる前に解約して現金にしたい相続人もいらっしゃるでしょう。そこで、国債や社債の相続後の中途換金が可能かどうか、注意点などを解説します。

ただし、国債や社債には、既に相続が発生しているため、中途換金の前に名義変更が必要です。

3-1.国債の中途換金について

利付国債の中途換金

利付国債は、相続後、中途換金(解約)することができます。

個人向け国債の中途換金

一方で、個人向け国債は、原則として発行から1年間の中途換金禁止期間が設けられており、この間は中途換金できません。

ただし、相続や大規模災害で個人向け国債の保有者が死亡した場合には、特例により中途換金が認められています。この特例により中途換金をする場合も、必要書類が証券会社により異なります。

個人向け国債は、1万円単位での一部換金も可能です。

3-2.社債の中途換金について

社債は中途換金が可能だとは限らない

社債は国債と異なり、発行体により発行条件が異なるため、相続後に中途換金が可能とは限りません。

例えば社債の中には、発行後一定期間の売却制限を設けて高い利率を設定している銘柄があります。

証券会社から相続した社債の発行条件を取り寄せ、中途換金について確認することが必要です。

中途換金できても安く買い取られてしまう可能

国内企業が発行する個人向け社債は、発行と同時に購入され、償還まで保有してもらうことを前提に発行されています。

そのため、途中換金する場合は、アスク(売り)とビッド(買い)の開きであるスプレッドが広く、場合によってはかなり不利な買値で売買が成立してしまいます。

社債におけるこのスプレッドは、一般的に上場国債よりかなり広く、証券会社が転売先を見つけることが難しければ、買値は安くなってしまいます。

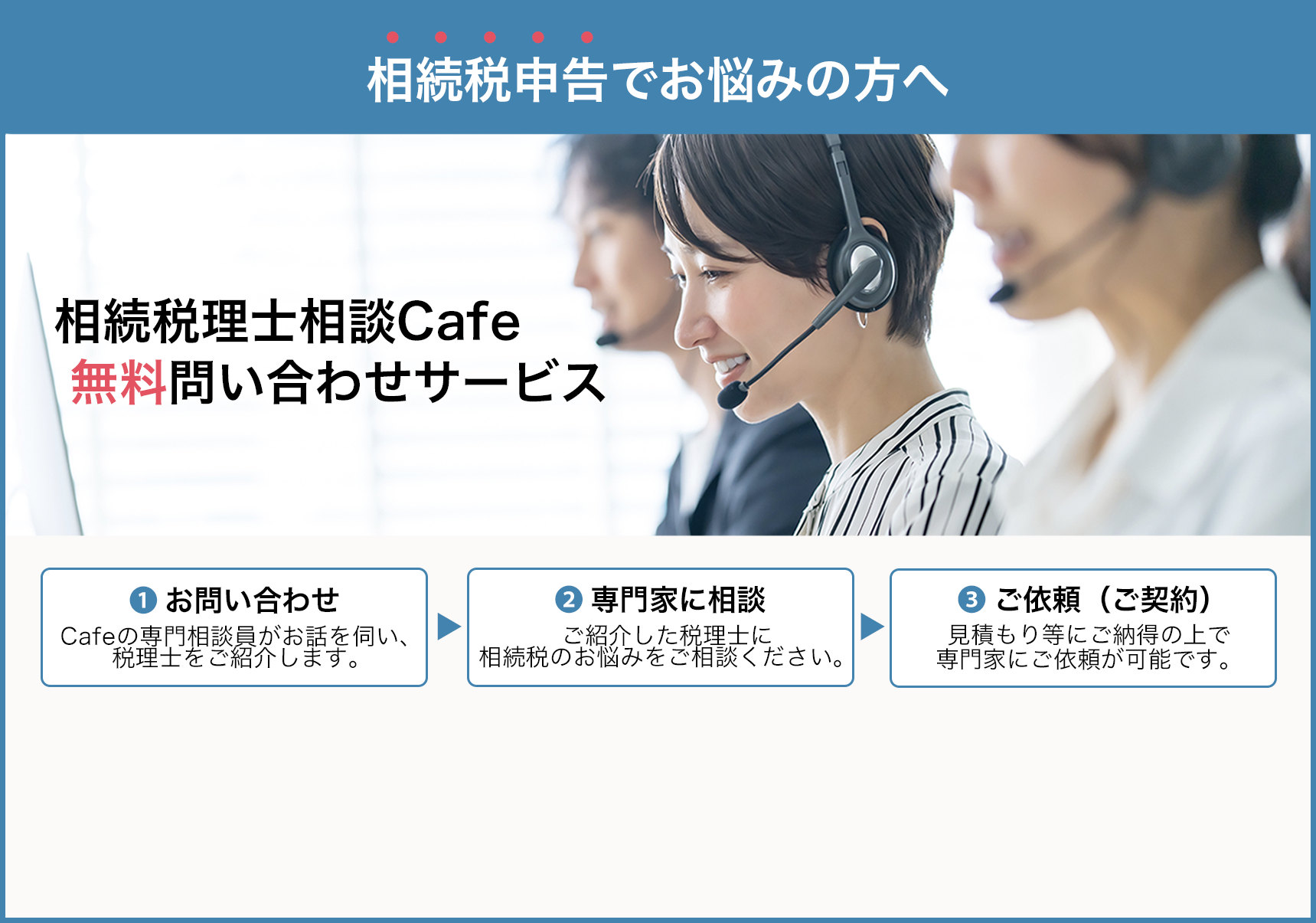

まとめ

国債や社債の相続手続きは、証券会社に問い合わせ、指示通り行えば比較的容易に行うことができます。

一方で、相続税評価については、そう簡単にはいきません。もし、国債や社債の相続税評価について疑問があれば、相続税に強い税理士にお気軽にお問い合わせください。