準確定申告書と付表の書き方(記入例つき)

確定申告をせずに被相続人が亡くなった場合、相続人が代わりに行うのが準確定申告です。準確定申告が必要な場合から準確定申…[続きを読む]

相続税が課税される場合でも、相続人が所得税の確定申告をしなくてはならないケースがあることをご存知でしょうか。

今回は、相続と確定申告の関係を詳しく解説してきます。

なお、被相続人の準確定申告については、次の記事をご一読ください。

目次

遺産を相続すると課税される税金は、原則として相続税のみです。しかし、場合によっては、相続人に所得税の申告も必要になるケースが存在します。

相続人に、所得税の申告が必要になるケースをご紹介します。

相続税の納税資金のためなど、相続した遺産を売却するケースがあります。相続した不動産や株式を売却するケースが該当します。

相続した遺産を売却し、「譲渡所得」が出ると、所得税の申告が必要になります。譲渡所得とは、資産の譲渡によって得られる所得です。

したがって、遺産を売却し、金銭に変えて遺産を分割する換価分割の場合にも、譲渡所得が出れば、その部分には所得税がかかり、確定申告が必要となります。

譲渡所得は、次の通り、売却代金から売却する遺産の取得費や売却手数料など売却にかかる諸経費を差し引いて計算します。

譲渡所得=譲渡収入金額−(取得費※+譲渡費用)

※相続により取得した不動産等の取得費は、被相続人(亡くなった人)がその不動産等を購入した時の代金、購入手数料、取得時期を基に計算します。

ただし、相続により取得した遺産を相続税の申告期限から3年以内に売却すると、相続税額の一部を、売却する遺産の取得費に加算することができます。

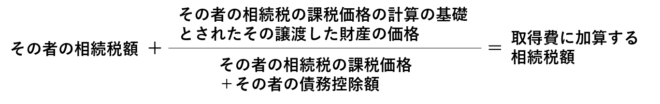

取得費に加算できる相続税額は、次の計算式で求めることができます。

上記以外にも、相続した遺産を売却した場合に利用できる特例として、「空家の3,000万円控除」があります。これは、相続によって取得した空き家を相続人が売却すると、譲渡所得から3,000万円を控除することができる制度です。

2016年4月1日から2027年12月31日までに行われた譲渡に適用されます。

ただし、特例を受けるための要件も以下の通り細かく規定されています。

特例の対象となる家屋

譲渡する際の要件

また、この「空き家の3,000万円特別控除」を利用する場合には、「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」との併用はできません。どちらか一方を選択することになります。

収入が発生する遺産を相続すると、相続後、遺産から得られる収入を、相続人の収入として確定申告が必要になります。賃貸不動産や駐車場を相続した場合が典型例です。

相続人が確定申告をしたことがない場合には、「青色申告の承認申請」に注意しなければなりません。

「青色申告」とは、赤字の場合にその赤字を翌年に繰越すことができる欠損金の繰越控除や、一定の金額を所得から控除できる青色申告特別控除などのメリットを得ることができる制度です。

この青色申告をできる立場は相続することができず、相続人の名前で「青色申告の承認申請」を行う必要があります。

収入のある遺産を相続した年の確定申告で「青色申告」の適用を受けたい場合は、被相続人の亡くなった日を基準とした提出期限内に「青色申告の承認申請」を提出しなければなりません。

提出期限は次の通りです。

| 被相続人の死亡時期 | 提出期限 |

|---|---|

| 1月1日〜8月31日に死亡 | 死亡日より4ヶ月以内 |

| 9月1日〜10月31日に死亡 | その年の12月31日まで |

| 11月1日〜12月31日に死亡 | 翌年の2月15日まで |

【出典】「A1-8 所得税の青色申告承認申請手続」国税庁

また、相続人が複数いて、遺産分割が確定申告の申告期限までに整っていない場合は、その遺産が法定相続人全員で共有している状態になっているため、法定相続分で不動産収入、経費を按分計算し、相続人全員が確定申告を行わなければいけません。

相続税の申告期限内に、遺産を国や地方公共団体、特定の公益を目的とする事業を行う特定の法人などに寄付すると、寄付した遺産は相続税の課税対象になりません。

一方、この寄附は所得税、住民税の「寄付金控除」の対象でもあります。

寄附金控除が利用できる寄付先の具体的な例は次のとおりです。

詳しくは、以下の国税庁のHPをご覧ください。

「No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)」|国税庁

寄附金控除の金額は、次の算式で求めることができます。

①②いずれか低い金額-2000円=寄附金控除額

①その年に支出した特定寄附金の額の合計額

②その年の総所得金額等の40%相当額

寄付した遺産は相続税が非課税になるだけでなく、寄付をした相続人の所得税、住民税から控除することができます。

二重の優遇税制が受けられるため、遺産を寄付した場合は、忘れずに確定申告を行いましょう。

被保険者を被相続人、受取人を相続人として被保険者が保険会社と保険契約を結んでいる場合には、死亡保険金が「みなし相続財産」になるため相続税の課税対象となり、確定申告は必要ありません。

他方、被保険者を被相続人、受取人を相続人にし、相続人が保険料を負担していると、死亡保険金は、「一時所得」に該当し、相続人の確定申告が必要になります。

一時所得の額は、次の算式により求めることができます。

収入金額(受け取った保険料)−必要経費(支払った保険料)−50万円÷2=一時所得の額

相続人が受け取った未支給年金は、一時所得に該当し、確定申告が必要です。

しかし、一時所得には、50万円の特別控除があり、未支給年金を含め、受け取った年の一時所得が50万円以下であれば、確定申告の必要はありません。

相続税を納付したうえに、確定申告も行わなければならければ、「二重課税」ではないかと思われるかもしれません。

そもそも、相続税自体が二重課税という性質を持っていることは否めません。相続税は、生前、被相続人が所得税を支払った課税済みの財産の上にさらに課税されるものであり、1つの財産に2回課税されることになるからです。

この理由から、世界的に相続税廃止の流れになっており、アメリカでは相続税(遺産税)の基礎控除額が年々大きく引き上げられて、相続税の課税対象者が大幅に減少しています。

日本でも、相続税と所得税の二重課税は頻繁に議論される問題であり、度々、裁判になっています。

そこで、二重課税で争った代表的な裁判例を2つご紹介します。

平成22年7月6日の最高裁の判例は、生命保険年金が相続税と所得税の二重課税にあたるかが争点になったものです。

この判例以前は、相続人が相続によって年金受給権を取得すると、相続開始時点では相続税の課税対象となり、その後毎年受け取る年金収入が所得税の課税対象となって相続税と所得税が二重に課税されている部分がありました。

しかし、最高裁は次のように判示し、遺族が受取る生命保険金のうち、相続税の課税対象となった部分については、所得税の課税対象にならないと判決を下しました。

これらの年金の各支給額のうち上記現在価値に相当する部分は,相続税の課税対象となる経済的価値と同一のものということができ、所得税法9条1項15号により所得税の課税対象とならないものというべきである。

平成25年6月20日の東京地方裁判所の判決は、原告側が、相続した不動産を売却する際に所得税の課税対象となる譲渡所得は、相続税の対象になった経済的価値の部分とで二重に課税されていると主張し、所得税の非課税の規定が適用されるべきかが争いとなった裁判への解答です。

不動産の売却益は、値上がり益に対して税金がかかります。それに対し、相続税は相続時の時価に課税されます。したがって、「二重課税」にはならないと、次のように東京地方裁判所は判示しました。

相続人が相続により財産を取得したことによる経済的利得は、本来相続人の所得として所得税の課税対象となるものであるが、この経済的利得は相続税の課税対象でもあるため、相続税と所得税との二重課税を排除する観点から本件非課税規定が適用され、所得税は非課税となる。これに対して、譲渡所得に対する課税は、資産の値上がりにより所有者に帰属する増加益を所得として、資産が所有者の支配を離れて他に移転するのを機会に、これを清算して課税する趣旨のものであって、譲渡所得税の課税対象は、相続人が相続により財産を取得したことによる経済的利得ではなく、資産の値上がりによる増加益であるから、相続税の課税対象となる経済的価値との同一性を欠き、相続税と所得税との二重課税の問題は生じない。したがって、平成22年最判によるも、被相続人の保有期間中の増加益について本件非課税規定の適用があるということはできない。

相続によって所得税の確定申告が必要になる場合であっても、通常の確定申告と違いはありません。

確定申告の期限は毎年3月15日で、確定申告書は税務署の窓口に提出できるほか、インターネットを利用したe-tax、郵送での提出が可能です。

確定申告は、税理士に依頼することも可能です。

相続人が所得税の確定申告をする際の必要書類は、「青色申告」「白色申告」いずれの場合でも、以下の通りです。

今回は、「相続があった場合に、相続人の所得税申告が必要になるケース」についてご紹介しました。

相続財産にかかる税金は、原則的に相続税のみですが、相続した遺産を売却した場合や、収入が発生する遺産を相続た場合などは、所得税の確定申告が必要になります。

相続した遺産に確定申告が必要かどうか、提出書類の準備などは専門家でなければ判断が難しいことがあります。

不明な点があるときは、税理士に依頼されることをおすすめします。