相続後に必ず行うべき年金受給停止と未支給年金の請求手続き

相続でよくある間違いとして年金の取扱いがあります。正しく理解をしていないと、もらえるはずの年金を受け取れなくなったり…[続きを読む]

親や夫など家族が亡くなると、いろいろとお金がかかります。

例えば、ご葬儀への支出は、お葬式・飲食接待・返礼品、寺院への支払いなど、平均で100万円から200万円くらいといわれています。そのうえ、様々な相続手続きの費用もかかります。

貯金があまりないと心配になりますが、実は、親や夫が亡くなると、様々な種類のお金をもらうことができます。

しかし、そのほとんどは申請しないともらえません。もらえるお金は、もらっておかなければ損をしてしまいます。

そこで、ご家族の死亡後に、もらえるお金を一挙に紹介していきます。

目次

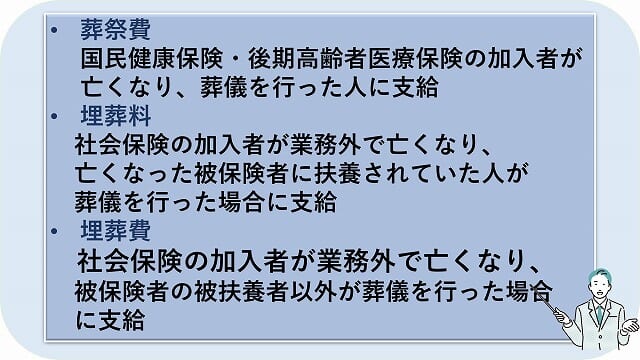

まず最初にご紹介するのは、葬祭費、埋葬料、埋葬費と呼ばれる葬儀や埋葬についての公的な補助金です。

3つとも内容に大きな違いはありませんが、亡くなった方が入っていた保険によって名称が異なります。

これらの公的補助金は、受取人固有の財産であり、相続税の課税対象にはなりません。

葬祭費は、国民健康保険の被保険者か、後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなり、葬儀を行った場合に支給されます。

金額は、3~7万円で、市区町村により異なります。

申請期限は、葬儀を行った日から2年以内です。申請先は、被保険者が住んでいた市区町村の国民健康保険の窓口です。

主な必要書類については、以下をご参照ください。ただし、市区町村により異なるため、必ず事前に窓口にお問い合わせください。

| 対象者 | 亡くなった人が

|

|---|---|

| 金額 | 3~7万円(※市区町村により異なる) |

| 申請期限 | 葬儀を行った日から2年以内 |

| 申請先 | 被保険者(故人)が住んでいた市区町村の国民健康保険の窓口 |

| 必要書類 |

|

埋葬料は、社会保険加入者が業務外で亡くなり、亡くなった被保険者に生計を維持されていた方が葬儀を行った際に支給されます。

埋葬費は、亡くなった被保険者と生計維持関係にない兄弟姉妹・父母・友人が葬儀を行った場合に、支給されます。

ただし、埋葬料は、一律5万円が支給されるのに対して、埋葬費は、上限を5万円とし、葬儀費用の実費が支払われることになります。

社会保険の被保険者の被扶養者が亡くなった場合に、申請することで支給される、家族埋葬料もあります。

こちらの申請期限も、亡くなった日の翌日から2年以内です。申請先は、健康保険組合、または、協会けんぽです。

こちらも、申請先により提出が必要な書類が異なります。事前にご確認ください。

| 対象者 | 埋葬料:被保険者に生計を維持されていた人 埋葬費:被保険者と生計維持の関係にない人 |

|---|---|

| 金額 | 5万円(埋葬費は上限5万円で実費) |

| 申請期限 | 亡くなった日の翌日から2年以内 |

| 申請先 | 健康保険組合、または、協会けんぽ |

| 必要書類 |

|

「もらえるお金」とは異なりますが、亡くなった人が互助会に加入して積み立てていれば、積立金が葬儀費用に充当されます。互助会が運営する斎場や施設を、優待価格で利用できることもあります。

互助会の正式名称は、「冠婚葬祭互助会」といい、将来の葬儀にかかる費用を、加入者が毎月積み立てる制度です。

毎月1,000円から5,000円を、60回から120回、支払って積み立てます。

親や家族が互助会に加入していたか、一度確認すると良いでしょう。

次に、未支給年金です。

年金をもらっている人が亡くなったら、年金受給を停止する手続きが必要です。厚生年金は、死亡後10日以内、国民年金は、死亡後14日以内です。

年金は、年6回、偶数月の15日に前2ヶ月分が支払われ、死亡した月の分まで受け取ることができます。そのため、支払われていない(未支給)年金が必ず発生します。この未支給年金は、遺族が請求すればもらえます。

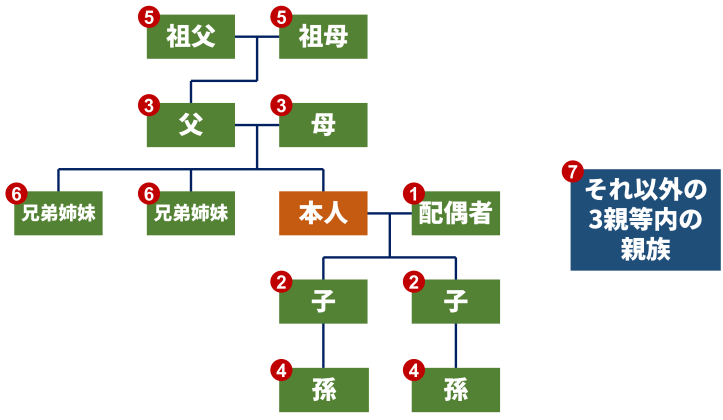

未支給年金をもらえる人は、亡くなった人と生計を同じくしていた人です。

受給の順位は、以下の通りになります。

| 順位 | 被相続人との関係 |

|---|---|

| 1 | 配偶者 |

| 2 | 子供 |

| 3 | 父母 |

| 4 | 孫 |

| 5 | 祖父母 |

| 6 | 兄弟姉妹 |

| 7 | それ以外の3親等内の親族 |

未支給年金の申請期限は、受給権者の年金支払日の翌月の初日から起算して5年です。申請は、年金受給停止の手続きと同時に行うのが効率的です。提出書類は、年金受給権者死亡届と、未支給年金請求書です。

支給される金額は、通常、最大2ヶ月分です。もし、亡くなった方がもらい忘れた年金があれば、時効までの過去5年まで遡ってもらうことができます。

申請先は、最寄りの年金事務所、または、街角の年金相談センターです。主な必要書類は、以下の通りです。

| 提出書類 | ・年金受給権者死亡届(報告書) ・未支給(年金・保険給付)請求書 |

|---|---|

| 金額 | 通常、最大2ヶ月分 もらい忘れた年金があれば、時効の過去5年分 |

| 申請期限 | 5年以内 (※年金受給停止の手続きと同時にやるとよい) |

| 申請先 | 最寄りの年金事務所、または、街角の年金相談センター |

| 必要なもの |

|

次に、遺族年金です。

遺族年金は、遺族の生活を支える大切なお金であり、この中では、一番多くもらえるお金でもあるので、少し詳しく説明します。

亡くなった方に生計を維持されていれば、遺族年金をもらえます。

「生計を維持されていた」条件を満たすためには、まず、亡くなった方の年収が850万円未満、所得では655.5万円未満である必要があります。死亡当時の年収が850万円以上でも、凡そ5年以内に、年収が850万円未満になると認められれば、条件を満たします。

次に、以下いずれかの条件を満たす必要があります。

遺族年金には、遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類があります。

遺族基礎年金は、国民年金に加入していた自営業の人などが死亡すると、未成年の子供のいる配偶者や子供がもらえる遺族年金です。つまり、遺族基礎年金は、子供がいないともらえません。子供が成人した家庭は対象外です。

遺族厚生年金は、厚生年金に加入していた会社員・公務員などが死亡した場合に、妻・子・孫・夫・父母・祖父母がもらえます。遺族基礎年金も条件に該当すれば、一緒にもらえます。亡くなった家族が会社員なら、だんぜん有利です。

遺族基礎年金の詳細をご紹介します。

遺族基礎年金をもらうためには、亡くなった方が以下いずれかの条件に該当しなければなりません。

老齢基礎年金は10年加入していればもらえますが、遺族基礎年金の受給には、亡くなった方が、25年間以上の老齢基礎受給資格期間が必要です。

1.と2.の場合は、被保険者の期間のうち、保険料を納付済みの期間が3分の2以上でなければなりません。ただし、死亡日が2026年3月末までのときは、亡くなったのが65歳未満であれば、死亡した月の前々月までの1年間に保険料の未納がなければ条件を満たします。

遺族基礎年金を受け取れるのは、子どもがいる配偶者か、子どもです。

子どもは未婚、かつ、18歳になった年度の3月31日までにある人、または、20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある人です。

遺族基礎年金の年間の金額です。毎年少しずつ変わりますが、2023年4月からの金額です。

子供がいる配偶者が受け取るときは、基本額に、子供の人数に応じた加算額がプラスされます。子供が2人いれば、約120万円、月額では約10万円が支給されます。

| 子の人数 | 基本額 | 加算額 | 合計 | |

|---|---|---|---|---|

| 67歳以下 (1956年4月2日以後生まれ) | 1人 | 795,000円 | 228,700円 | 1,023,700円 |

| 2人 | 795,000円 | 457,400円 | 1,252,400円 | |

| 3人 | 795,000円 | 533,600円 | 1,328,600円 | |

| 68歳以上 (1956年4月1日以前生まれ) | 1人 | 796,000円 | 228,700円 | 1,024,700円 |

| 2人 | 796,000円 | 457,400円 | 1,253,400円 | |

| 3人 | 796,000円 | 533,600円 | 1,329,600円 |

※子3人目以降は、1人につき76,200円を加算。

子供が1人だけの場合は、基本額だけ、2人以上では人数に応じた加算額がプラスされます。それを、子供の人数で割って、それぞれの子供が受け取ります。

| 子の人数 | 基本額 | 加算額 | 合計 | 1人頭の額 |

|---|---|---|---|---|

| 1人 | 795,000円 | 228,700円 | 1,023,700円 | 1,023,700円 |

| 2人 | 795,000円 | 457,400円 | 1,252,400円 | 626,200円 |

| 3人 | 795,000円 | 76,200円 | 1,328,600円 | 442,867円 |

※子3人目以降は、1人につき76,200円を加算。

遺族基礎年金をもらえない妻は、寡婦年金、または死亡一時金、どちらかをもらえることがあります。

寡婦年金は、夫に生計を維持されていた妻を対象に支給されます。

夫が年金受給者でなく、障害基礎年金をもらったことがないとき、夫と10年以上の婚姻期間(事実婚を含む)があり、夫の死亡当時、65歳未満の場合に、60歳から65歳までの期間もらえます。

死亡一時金は、保険料を納付した期間が合計3年以上ある人が死亡して、その人と同一生計をしており、老齢基礎年金も障害基礎年金ももらっていなかったときにもらえます。

受給の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順番です。

次に、遺族厚生年金です。厚生年金を受給できる方が、遺族基礎年金の条件にも該当すれば、両方もらうことができます。

亡くなった人が以下いずれかの条件に該当していれば、もらうことができます。

1.2.の保険料の納付済み期間については、遺族基礎年金と同じ条件です。

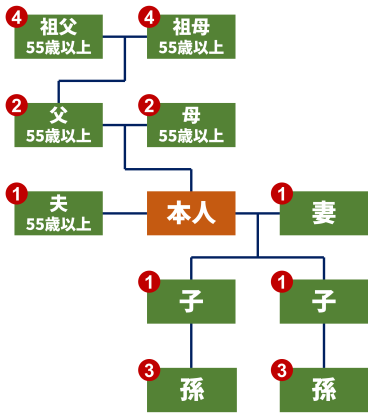

遺族厚生年金をもらえる人は、亡くなった人と生計を同じくしていた人です。別居でも、生活費をもらっていたなど、同一生計なら支給対象です。

受給の順位は、以下の通りです。

| 順位 | 被相続人との関係 |

|---|---|

| 1 | 子のいる配偶者(夫は55歳以上が支給対象) |

| 2 | 子 |

| 3 | 子のいない配偶者(夫は55歳以上が支給対象) |

| 5 | 55歳以上の父母 |

| 6 | 孫 |

| 7 | 55歳以上の祖父 |

※ 子・孫:18歳到達年度の末日(3月31日)までの子・孫、障害を持つ場合は、20歳までが受給権者です。

上表からお分かりの通り、子のある配偶者が遺族厚生年金を受け取っている間は、子には遺族厚生年金は支給されません。

また、子のない30歳未満の妻は、5年間のみ受給でき、55歳以上の条件が付く夫・父母・祖父母に実際に支給が開始されるのは60歳からです。

ただし、55歳の夫が遺族基礎年金をあわせて受給できる場合には、55歳から60歳の間であっても遺族厚生年金を受給できます。

遺族厚生年金でもらえる基本額は、亡くなった人の老齢厚生年金の4分の3の金額です。

たとえば、亡くなったときに、配偶者が年間150万円の老齢厚生年金をもらっていたとすれば、112万円くらいです。

なお、受給額を正確に把握するには、複雑な計算をしなければならないため、年金事務所へ確認することをお勧めします。

中高齢寡婦加算

中高齢寡婦加算は、遺族厚生年金に上乗せされるものの1つで、遺族厚生年金の受給者であり、生計を同じくする子(※)のいない妻が、40歳から65歳未満の間に、中高齢寡婦加算があります。

したがって、子供がいて遺族基礎年金をもらっている場合には、子供が18歳の年度末になったときからもらえます。

年間で、596,300円が遺族厚生年金に加算されます。ただし、金額は、年度によって変わります。

※ 子:18歳到達年度の末日(3月31日)までの子、障害を持つ場合は、20歳までの子

妻が65歳になると、中高齢寡婦加算がなくなって、その代わり、自分の老齢基礎年金をもらえます。

しかし、金額が減ってしまうときは、経過的寡婦加算があります。

遺族年金をもらうには、年金請求書を提出します。

申請先は、遺族基礎年金のみの場合には、お住まいの市区町村、遺族厚生年金の場合は、最寄りの年金事務所、または、街角の年金相談センターです。

主な必要書類について、以下にまとめました。詳しくは請求先にお問い合わせください。

| 提出書類 | 年金請求書 |

|---|---|

| 申請先 | 遺族基礎年金のみの場合:お住まいの市区町村 遺族厚生年金の場合:最寄りの年金事務所・街角の年金相談センター |

| 必要書類 |

|

遺族年金とは別に、給付金があります。

仕事中に亡くなったときは、労災保険で、遺族補償年金(給付)を受けられます。条件に該当しなければ、遺族補償一時金が支給される場合もあります。

失業保険を受給していた人が亡くなったときは、亡くなった前日までの未支給分の失業給付を受け取れます。

教育訓練給付、高年齢雇用継続給付、育児休業給付も同様です。

亡くなった方が払いすぎていたお金を、払い戻すこともできます。

病院や薬局で1ヶ月に支払った医療費が、一定金額を超えた場合には、その超えた分を払い戻すことができます。

本人の死亡後も請求することができます。

申請先は、国民健康保険の場合、お住まいの市区町村、会社員など健康保険の場合、健康保険組合、または協会けんぽです。

必要書類は、病院に支払った領収書などです。

| 提出書類 | 高額療養費支給申請書 |

|---|---|

| 申請先 | 国民健康保険の場合:お住まいの市区町村 健康保険(会社員など)の場合:健康保険組合、または、協会けんぽ |

| 必要書類 |

|

次に、高額介護サービス費です。

介護サービスを利用しており、1ヶ月に支払った利用者負担額が、一定金額を超えた場合には、その超えた分が払い戻されます。本人の死亡後も請求することができます。

申請先は、お住まいの市区町村です。

| 提出書類 | 高額介護(介護予防)サービス費支給申請書 |

|---|---|

| 申請先 | お住まいの市区町村 |

| 必要書類 |

|

国民健康保険については、以下につうて、払い過ぎた部分が戻ってきます。

ただし、未納分があると、追加支払いをする必要もあります。

死亡届を提出すれば、こちらから手続きをしなくても、市区町村のほうで計算して、還付の通知書が送られてきます。

次に、脱退時に全額返還される、出資金の手続きも忘れないようにしましょう。

生協、共済、農協、医療法人などは、入会するときに出資金を支払いますが、本人が亡くなると、たいていの場合は脱退となりますので、その出資金が戻ってきます。

今回は、親・夫や家族の死後にもらえるお金を紹介してきましたが、最後にまとめておきます。

どれももらい忘れると、損をしてしまいます。忘れずに手続きをしましょう。

動画でも同一内容を説明しています。